Owned Media ist der einzig wahre Kanal für Content Marketing. Dort kann man publizieren was man möchte, man kann den Traffic lenken, wie man will und man ist Herr im Haus, kann Trolle aussperren, Kommentare löschen, Benimmregeln und am besten noch Öffnungszeiten definieren.

Nicht selten hörte es sich so an, wenn Berater in den frühen Jahren des Content Marketing auf Unternehmen zugingen, um mit diesen gemeinsam die Strategie zu entwickeln. „Der Content gehört auf die eigene Website oder in den Firmen-Blog“ lautete das gängige Credo. Wer jetzt die Nase rümpft vergisst, dass das einen veritablen Grund hatte. Unternehmen hatten anfangs häufig Angst vor Social Media und besonders vor dem allzeit möglichen Shitstorm, der schon so prominente Unternehmen wie die Bahn, KitKat oder O2 erwischt hatte. Erst mit der Zeit stellten immer mehr Unternehmen fest, dass die überwiegende Mehrzahl der Nutzer der Firma gar nichts Böses wollen. Und da man nicht so im Fokus der Öffentlichkeit steht, wie die Bahn, KitKat oder O2 ist man auch für hauptberuflich tätige Trolle eher langweilig.

Spannenden Inhalte dort publizieren, wo bereits Traffic ist

Inzwischen sieht man die Kanalwahl freilich deutlich differenzierter. Und warum? Weil zum Firmenblog erstmal niemand kommt. Selten nur sind die Inhalte eines Unternehmens-Blogs so spannend, dass die User in Heerscharen den RSS-Feed abonnieren. Selbst populäre Themen-Blogs wie zum Beispiel Whisky.de mit knapp einer Million monatlicher Besucher sind nur sehr langsam gewachsen. Gründer Horst Lüning bloggt und verkostet dort seit nunmehr zehn Jahren. Eine Analyse bei Similar Web zeigt, dass Whisky.de heute rund ein Drittel seines Traffics von Google bekommt. Rund die Hälfte der Besucher kommt direkt über ein Bookmark, die Direkteingabe der URL oder den Klick auf einen Link im Newsletter. Derartige Analysen sind die Grundlage für die Auswahl des richtigen Kanals für die Inhalte. Im Sinne der Leadgenerierung ist es zweifellos nicht falsch, einen Blog aufzusetzen und zu befüllen, mitunter bringt es aber mehr und schnelleren Erfolg, wenn man die spannenden Inhalte dort publiziert, wo bereits Traffic ist. Das können zum Beispiel intensiv genutzte Foren sein, das kann im Sinne des Native Advertising eine Medienwebsite sein, oder man kooperiert gleich mit einem Reichweitenstarken Influencer. Letztlich wird man in der Praxis immer mit einem eigenen Blog anfangen, den über Facebook, Twitter und Instagram spezifisch ergänzen und dann mit immer mehr Satelliten experimentieren. Die klassische Vorgehensweise wäre bei einem Whitepaper oder eBook zum Beispiel, den Download mit einer Anzeige in einem bezahlten Kanal zu bewerben.

Was wäre, wenn man stattdessen den Download selbst zum Beispiel via Facebook teilt und zwar ohne Registrierung. Stattdessen gibt es innerhalb des eBooks einen spannenden Call-to-action, etwa für eine kostenlose Probestunde/Erstberatung etc.? Könnte ein solches Vorgehen mehr Leads generieren? Man muss es testen. Oberste Maxime bleibt aber, dass die Inhalte so ausgespielt werden, wie der Kanal sie braucht. Sind die eigenen Ressourcen knapp, konzentriert man sich lieber auf die oben genannten Kernkanäle. Denn virale Effekte entstehen nicht ohne Traffic-Grundrauschen und das wiederum entsteht nur durch kontinuierliche gute Content-Arbeit. Lieber einen Kanal regelmäßig befüllen, statt viele Kanäle nur sporadisch nutzen.

Das Minenfeld Urheberrecht

Die Verteilung der Inhalte über viele Kanäle beinhaltet eine nicht zu unterschätzendende Herausforderung, nämlich das Rechtemanagement. Hat man überhaupt die Lizenz erworben, um das Porträtfoto des Geschäftsführers in dessen LinkedIn-Profil zu zeigen? Tatsächlich haben Sie die Rechte einstmals vom Fotografen erworben, um das Bild in die Firmenbroschüre zu drucken und auf die Homepage zu stellen. Aber gilt diese Lizenz auch für weitere Websites? Während bei Neuverträgen Onlinerechte hinreichend berücksichtigt werden, finden sich bei früheren Medienproduktionen oder –einkäufen häufig oft keine Hinweise auf eine mögliche oder erlaubte Onlinenutzung. Wer auf Nummer sicher gehen will, kontaktiert besser die Quelle. Oder Sie nutzen die Creative Commons Lizenz. Medienanwalt Christian Solmecke empfiehlt: „Sie können die Google-Bildersuche so konfigurieren, dass nur Bilder mit Creative Commons Lizenz angezeigt werden“. Allerdings steckt auch hier der Teufel im Detail. Manche Fotografen verbieten die kommerzielle Nutzung oder die Bearbeitung der Bilder. Außerdem muss die Bildquelle angegeben werden.

Bei Inhalten Dritter um Erlaubnis fragen

Selbst fotografieren ist zweifellos keine schlechte Idee, um an verwertbares Material zu kommen. Aber auch hier ist Vorsicht geboten. Sind einzelne Personen auf den Bildern erkennbar, müssen diese ihre Einwilligung zur Veröffentlichung geben. Stehen mehrere Menschen zufällig vor einem Bauwerk, das Sie fotografieren gilt das nicht. Dann sind die Menschen Beiwerk. Ebenso um Erlaubnis fragen sollte, wer Inhalte Dritter verwendet. Das Urheberrecht gilt nicht nur für Bilder sondern auch für Texte und für Software. Letztlich entscheidet die so genannte Schöpfungshöhe, ob eine Urheberschaft vorliegt oder nicht. Im Zweifel sollte man stets die Erlaubnis einholen. Eine Ausnahme bildet das Zitat. Hier darf Inhalt eines anderen reproduziert werden, allerdings in engen Grenzen. Zitate müssen richtig und vollständig sein und sie müssen mit einer Quellenangabe ausgestattet werden. Bleibt man bei der nachvollziehbaren Wahrheit ist auch vergleichende Werbung auf der eigenen Website möglich. Hierbei darf es aber nur um überprüfbare Fakten gehen zum Beispiel die Maße eines Produkts. Werturteile sind keine Tatsachen.

Wer mit Native Advertising oder mit Influencern arbeitet, dem obliegt Kennzeichnungspflicht

Professionelle Influencer werden sich nicht darauf einlassen, Werbung nicht als solche zu kennzeichnen. Sie riskieren den guten Ruf ihres Kanals. Christian Solmecke ist der Auffassung man sollte den Begriff Werbung hier verwenden. „Sponsored by“ findet er nicht rechtssicher. Und noch ein Rechtsgebiet ist in den letzten Wochen von großer Unsicherheit geplagt nämlich das Kuratieren fremder Inhalte. Das Landgericht Hamburg hat eine Haftung eines Linksetzenden festgestellt. Die Seite, auf die der Link zeigte beging einen Urheberrechtsverstoß und der Linksetzende gewährte dazu Zugang – die so genannte Störerhaftung also. Bislang war man seit dem Fall rund um die Foren des Heise-Verlags davon ausgegangen, dass es genügt, wenn ein Linksetzer dann den Link entfernt, sobald er von der Rechtsverletzung auf der verlinkten Seite erfährt. Eine prophylaktische Prüfung ist ja nicht zu leisten. Das Urteil harrt einer genaueren Definition, hat aber für einige Verunsicherung unter den Content Marketern gesorgt.

Content Marketing ist komplex

In der täglichen Praxis zeigt sich, das Content Marketing einigen Aufwand nach sich zieht. Planerischen Aufwand, aber auch einen Blicks fürs Detail. Angesichts enger Wettbewerbsverhältnisse gibt es schnell einen Kläger, wenn man zum Beispiel rechtlich den sicheren Boden verlässt. Aber auch inhaltlich drohen einige Fehlerquellen. Und die sind besonders deshalb genau zu analysieren, weil sie in irgendeiner Form mit Betriebsblindheit zu tun haben. Angesichts der Komplexität von Content Marketing ist man versucht zu vereinfachen. Und das tut man am Liebsten dort, wo man sich sicher wähnt: „So haben wir das immer gemacht“. Der kanadische Marketingberater Ross Simmonds hat aus seiner Erfahrung sechs typische Fehler ermittelt, die Unternehmen immer wieder unterlaufen.

1. Man kennt sein Publikum nicht, glaubt aber es zu kennen

Zu viele Marketer verlassen sich auf ältere Zielgruppensystematiken. Dabei hat sich in den letzten Jahren so viel geändert. Simmonds empfiehlt zunächst mit Google und Facebook Analytics das Verhalten der eigenen Zielgruppe zu modellieren. Und dann vor allem den direkten Kontakt zu den Nutzern zu suchen.

2. Zu viel Paid Content zu wenig Geschenke

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Das gilt im Content Marketing mehr denn je. Wer bei jedem Post ein Leadgenerierungsformular dahinter schaltet, muss sich nicht wundern, wenn er keine virale Reichweite aufbaut.

3. Andere Marken kopieren

Simmonds bringt es mit einem recht einfachen Satz auf den Punkt: Die beste Marke, die man im Netz aufbauen kann, ist eine vergrößerte Kopie von einem selbst. Authentizität schützt .- meistens – vor Identitätsverlust.

4. Abwehrhaltung gegen Automatisierung

Vielfach anzutreffen in PR-basierten Content Marketing Abteilungen. Automatisierung wird und muss stärker kommen. Zu komplex ist die Kanallandschaft und zu fragmentiert der Anspruch, Menschen personalisiert zu erreichen. Das geht nicht mehr von Hand.

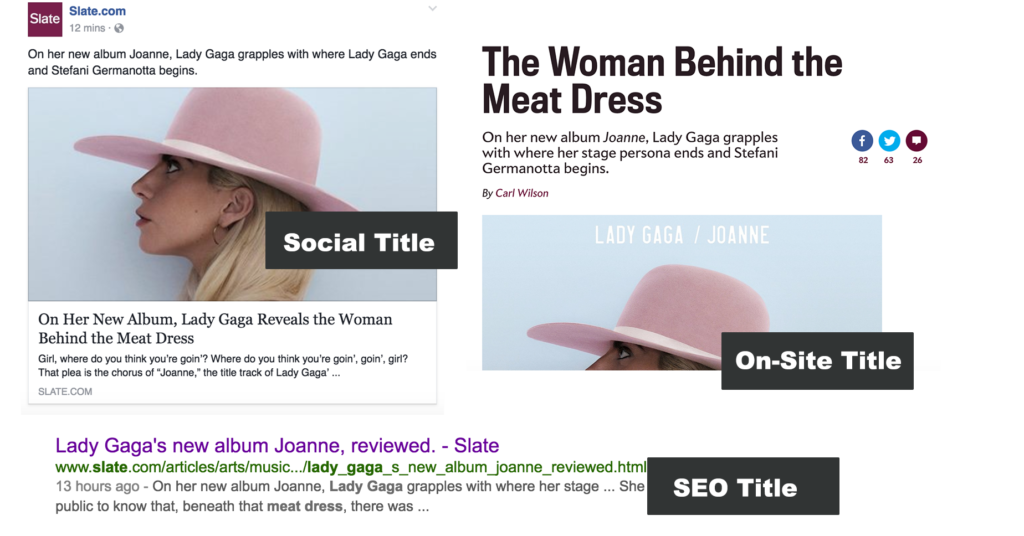

5. Ein Titel für alle Posts

Einer der häufigsten Fehler meint Simmonds. Jeder Kanal, ja sogar jedes Post-Format verdient eine eigene einzigartige Headline. Das ist nicht nur medien-adäquat sondern verlangt auch, dass man gelegentlich quer denken muss, damit einem eine neue Titelzeile einfällt. In der Redaktion von Upworthy heißt es laut Simmonds: Pro Post 25 Schlagzeilen.

6. Zu Glauben, Content wäre King

Und damit wären wir am Anfang dieses Textes. Es gibt zu viel Content. Um mit Buzzfeed-Chefredakteur Jonah Peretti zu sprechen: „Seeding is queen, but she wears the pants“